Le syndrome de l’imposteur, cette petite voix qui chuchote que nous ne méritons pas d’être assis derrière cet écran, frappe à nos portes avec la délicatesse d’un voleur. Il vient visiter même ceux dont les années d’expérience semblent dessiner une évidence, une légitimité acquise au fil des sessions innombrables.

J’ai longtemps accompagné des équipes dans ma vie professionnelle, côtoyé ce phénomène sous bien des formes. Cette sensation universelle de ne pas être à la hauteur, cette peur d’être démasqué traverse toutes les compétences, tous les niveaux d’expérience.

Ce que j’ai appris dans ces années d’accompagnement: le phénomène révèle souvent quelque chose d’important, de lumineux. Il frappe précisément ceux qui grandissent, se mettent à l’épreuve, sortent de leur zone de confort. Les vrais incompétents, eux, dorment sur leurs deux oreilles.

En jeu de rôle, cette petite voix insidieuse nous visite pour les mêmes raisons. Nous grandissons, essayons de nouveaux systèmes, accueillons de nouveaux joueurs, explorons des genres narratifs inconnus. Et à chaque fois, cette sensation familière: “Est-ce que j’ai vraiment ma place derrière cet écran ?”

J’aime voir cela comme la grâce du débutant qui revient nous visiter.

Le nouveau scénario qui tremble dans nos mains comme un secret qu’on hésite à confier. Le groupe inconnu dont nous ne connaissons pas encore les rires. Le système aux mécaniques étrangères qui nous demande de réapprendre à marcher. Autant de prétextes à ce vertige familier, cette sensation d’être nu devant l’immensité de ce qui pourrait arriver.

Dans le monde professionnel, j’observais que mes collaborateurs les plus compétents étaient souvent ceux qui venaient frapper à ma porte pour exprimer leurs doutes. Cette lucidité sur leurs propres limites, loin d’être une faiblesse, révélait une conscience aigüe des enjeux et une humilité qui les rendait meilleurs.

Dans nos parties, cette voix intérieure joue des tours similaires. Elle peut nous paralyser, certes, mais elle peut aussi nous rendre plus attentifs aux réactions de nos joueurs, plus sensibles aux nuances de l’histoire qui se déploie. Pas parce que nous doutons, mais parce que douter nous maintient en éveil.

Car ce syndrome revêt de multiples visages derrière notre écran.

Il y a l’angoisse de la page blanche, quand nous fixons nos notes vides en nous demandant comment remplir trois heures de jeu. Cette page qui nous regarde avec l’innocence terrible des commencements.

La peur de la comparaison aussi, surtout à l’époque des actual plays semi-professionnels. Comme si nos histoires ne pouvaient coexister avec ces productions. Comme si la beauté ne résidait que dans une perfection simulée.

Il y a le perfectionnisme paralysant, cette voix qui chuchote que tant que notre monde n’est pas parfaitement cohérent, tant que nous n’avons pas prévu chaque détail, nous ne méritons pas de commencer. Cette exigence impossible qui transforme la préparation en procrastination déguisée.

Il y a aussi cette sensation étrange après une session réussie: au lieu de savourer le succès, nous nous disons que nous avons eu de la chance, que les joueurs ont été indulgents, que la prochaine fois nous ne nous en sortirons pas aussi bien. Comme si notre légitimité était toujours en sursis.

Apprivoiser le doute

Apprivoiser le doute, c’est d’abord reconnaître qu’il fait partie du processus créatif. Cette petite voix ne disparaîtra probablement jamais complètement, et c’est normal. Elle ne signifie pas que nous sommes incompétents, mais plutôt que nous prenons notre rôle au sérieux. Qu’importe si nous avons dirigé dix sessions ou mille, chaque nouvelle histoire porte ses propres défis, ses propres mystères, sa propre lumière.

Dans le monde professionnel, j’avais appris à distinguer deux réalités bien différentes: l’incompétence consciente (je sais que je ne sais pas) et l’incompétence inconsciente (je ne sais pas que je ne sais pas). La première est un tremplin vers l’apprentissage. La seconde, un mur aveugle.

Le syndrome de l’imposteur, c’est autre chose: c’est quand nous savons mais doutons de notre légitimité à savoir. Une distorsion de la perception de soi, pas un manque de compétence.

Alors, comment apprivoiser cette petite voix ? Comment transformer ce murmure paralysant en compagnon de route discret ?

D’abord, en acceptant l’imperfection comme une beauté nécessaire. Nos parties ne ressembleront jamais à ces spectacles parfaitement orchestrés que nous pourrions envier. Et c’est tant mieux, car nous ne poursuivons pas les mêmes buts. Car dans nos hésitations, nos improvisations, ces moments où nous cherchons nos mots, il y a quelque chose de vivant qu’aucune performance léchée ne peut offrir. Il y a cette vérité brute de la création en temps réel, cette authenticité fragile qui fait le sel de nos tables.

Ensuite, en cultivant cette habitude simple: après chaque session, ne pas se contenter de noter ce qui a mal fonctionné, mais prendre soin de lister aussi ce qui a brillé. Ces instants où les yeux des joueurs se sont illuminés. Ces moments où le silence s’est fait attentif. Ces éclats de rire spontanés qui ont résonné autour de la table. Car nous avons cette tendance cruelle à oublier ces pépites pour ne retenir que nos approximations.

Nous sommes souvent nos juges les plus sévères, aveugles à notre propre maîtrise. Ce que nous prenons pour de l’improvisation de fortune est en réalité l’expression de notre savoir-faire, cette alchimie subtile par laquelle nous transformons nos doutes en suspense, nos hésitations en mystère. Nos joueurs ne voient que ce qui leur est donné, et ce qui leur est donné est toujours plus beau que ce que nous croyons donner.

Ce doute nous fait croire que nous devons tout maîtriser, tout prévoir, tout contrôler. Mais le jeu de rôle nous enseigne exactement le contraire. Il nous montre que les plus beaux moments naissent souvent de ce qu’on n’avait pas prévu. Ces détours que proposent les joueurs, ces surprises qui transforment notre histoire en quelque chose de plus grand, de plus vivant. Il nous apprend la beauté de l’abandon, cette capacité à laisser notre création nous échapper pour devenir plus belle que ce que nous avions imaginé.

Accepter d’être imparfait, c’est accepter d’être humain. Et c’est exactement ce dont nos tables ont besoin: non pas une perfection froide, mais cette humanité chaleureuse qui fait que nos histoires résonnent dans le cœur de ceux qui les vivent avec nous. C’est comprendre que notre beauté vient justement de nos failles, de cette lumière qui passe à travers nos imperfections.

Cette grâce inquiète qui nous accompagne

Cette petite voix qui nous chuchote nos doutes nous rappelle quelque chose d’essentiel: nous ne sommes pas seuls derrière cet écran. Nous sommes accompagnés par nos joueurs qui viennent chercher non pas un spectacle parfait, mais un moment de partage authentique. Accompagnés par cette magie fragile qui naît quand plusieurs personnes décident ensemble de faire semblant, et y croient si fort que cela devient plus vrai que la réalité.

Alors oui, le syndrome de l’imposteur continuera probablement à nous rendre visite. Comme un vieil ami inquiet qui vient s’assurer que nous prenons soin de ce trésor qui nous est confié. Nous pouvons lui sourire, le remercier pour sa sollicitude, et continuer à raconter nos histoires avec cette humilité joyeuse qu’il nous enseigne.

C’est peut-être la plus belle leçon qu’il nous offre: nous rappeler que chaque fois que nous nous asseyons derrière cet écran, nous recevons un cadeau. Quelques heures suspendues où l’impossible devient possible, où les mots deviennent des mondes, où les dés qui roulent portent en eux tous les possibles.

Et pour cela, nous méritons amplement notre place à cette table.

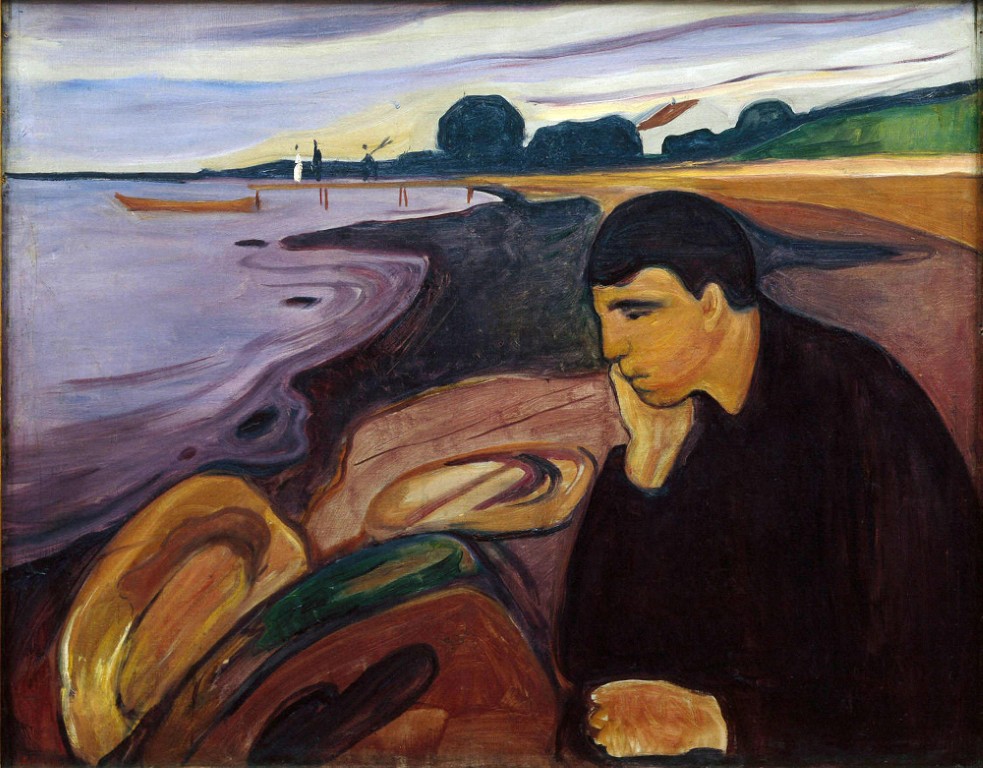

Featured image: Edvard Munch – Melancholy (1894-96)

Leave a Reply